このブログ記事に沿った動画を作成しました。是非、youtubeでご視聴下さい。よろしくお願いします。

根抵当権は、元本確定前のみ、全部譲渡,一部譲渡,分割譲渡をすることができます。

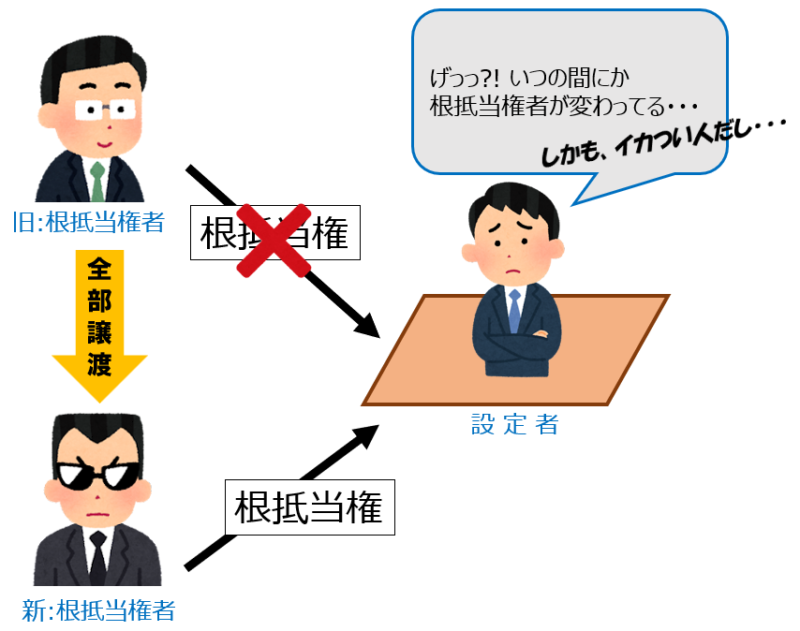

・根抵当権の全部譲渡

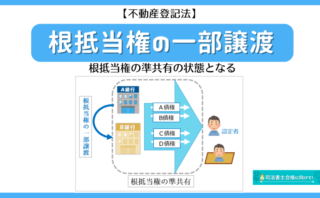

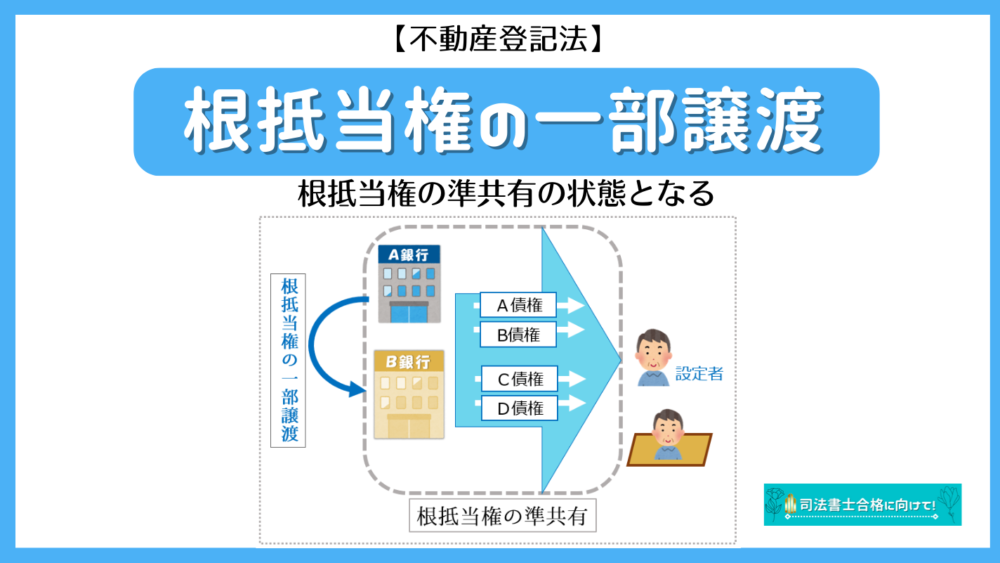

・根抵当権の一部譲渡

・根抵当権の分割譲渡

◆元本確定前にのみできる登記です

◆根抵当権を全部譲渡すると、「元の根抵当権者」は無担保債権者になります。

◆今後は「譲受人の新・根抵当権者」の債権が根抵当権で担保されることになります。

***PR・広告***

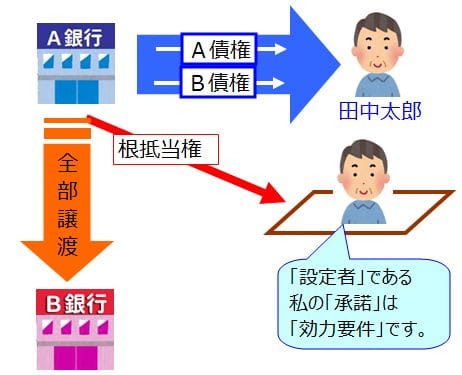

根抵当権の全部譲渡

【根抵当権の全部譲渡についての事例】

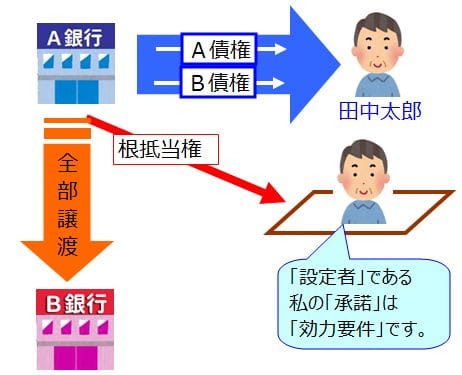

2.A銀行からB銀行に対し、根抵当権の全部譲渡をした。

▼

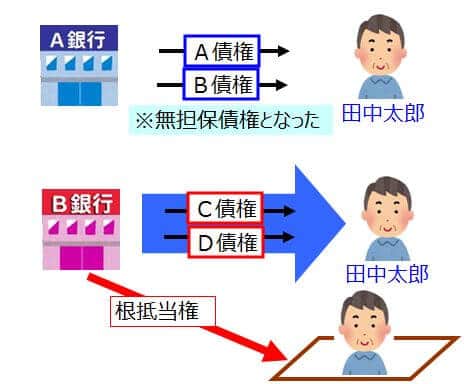

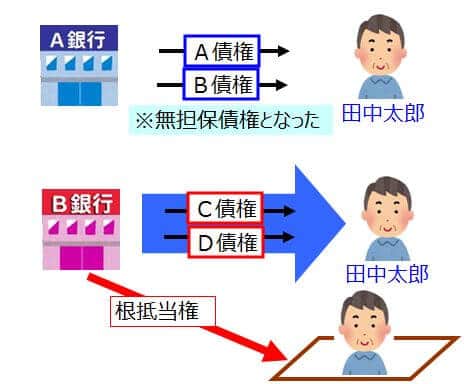

4.今後は、B銀行の「これから取得する債権」「これまでに取得していた債権」「C債権・D債権」が担保されることになる。

01 根抵当権の全部譲渡がされると、元々の「被担保債権」は無担保債権になります。

02 根抵当権の全部譲渡を受けた側(B銀行)は、

・これから取得する債権

・これまでに取得していた債権

・C債権・D債権

・・・が、根抵当権で担保されることになります。

***PR・広告***

利害関係人の承諾

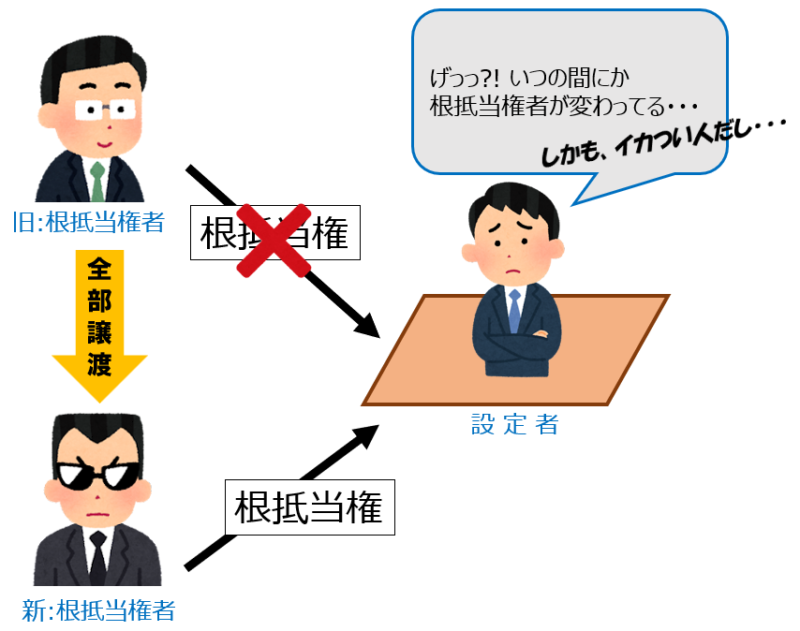

根抵当権の全部譲渡での「設定者」としては、自分の不動産に根抵当権を設定していて、いつの間にか勝手に「根抵当権者」が変わっていたとなっては、なんとなく気が悪いです。

「効力要件」ということは、設定者の承諾を得られなければ、効力が発生しないということです。

→つまり、「契約日」と「設定者の承諾日」がずれていれば、原因日付は「設定者の承諾日」を書いていかなければなりません。

このように、「設定者の承諾」は、「日付に影響が出てくる」ことになります。

・「設定者の承諾」は原因日付に影響あり!

共同根抵当権の場合の登記について

共同根抵当権の場合には、全ての不動産に登記しなければ効力を生じません。

***PR・広告***

元本確定前

根抵当権の全部譲渡は元本確定前にしか、登記できません。

元本が確定した後には、登記できなくなります。

「根抵当権の全部譲渡」の効果としては、これまでのA銀行の「A債権・B債権」からB銀行の「C債権・D債権」が担保されることになるということから、「担保される債権」が変わってきます。

これは、つまり「債権の範囲」の変更と同じと捉えることができます。

そして「債権の範囲」は『根抵当権の3要素』なので、登記が効力要件です。

だから、「合意」と登記まで含めて「確定前」になされてなければならないわけです。

***PR・広告***

申請書の具体例

【事例】

②A銀行からB銀行に対し、根抵当権の全部譲渡をした。

③1番根抵当権が、A銀行からB銀行へ移転した。

| 登記の目的 | 1番 根抵当権 移転 |

| 原因・日付 | 令和○○年○月○日 譲渡 |

| 登記事項 | なし |

| 申請人の氏名 及び名称 |

権利者 (住所) 株式会社 B銀行 義務者 (住 所) |

| 添付情報 |

・登記原因証明情報 ・登記識別情報 ・承諾証明情報 ・会社法人等番号 ・代理権限証明情報 |

| 課税価格 |

金3000万円 |

| 登録免許税 | 金6万円 (←2/1000) |

原因日付

「合意の日」か「設定者の承諾」かいずれか遅い日を取っていきます。

⇒「設定者の承諾」が効力要件なので、「日付に影響が出てくる」ということです。

登記の実行

「所有権以外の移転」なので、『付記登記』で実行されます。

***PR・広告***